ACTUALITÉS

Un langage commun pour le HDR : la CST publie un glossaire HDR

Glossaire HDR © CST

Avec l’adoption croissante des contenus HDR (plage dynamique étendue) dans les chaînes de production, de postproduction et de diffusion, la maîtrise des concepts sous-jacents devient indispensable. Face à la complexité des termes employés et à l’hétérogénéité des pratiques, le département Broadcast de la CST publie un glossaire bilingue dédié aux fondamentaux du HDR.

Pourquoi ce glossaire ?

Le HDR transforme profondément les workflows audiovisuels. Pourtant, ses notions-clés sont encore mal connues ou utilisées de manière variable selon les métiers ou les interlocuteurs. Ce glossaire est né d’un besoin concret exprimé par les professionnels : avoir à disposition une référence claire, contextualisée et accessible, pour s’orienter dans ce nouvel écosystème. Contrairement à d’autres publications (comme celles de l’EBU), ce glossaire n’a pas pour but de normaliser ou de fournir des définitions rigoureusement normatives, mais bien de guider, d’éclairer et de faciliter la compréhension.

Pour qui ?

Le document s’adresse à tous les acteurs de la filière du broadcast : techniciens de diffusion, ingénieurs vidéo, responsables qualité, opérateurs, chefs de projet, mais aussi formateurs et étudiants. Il peut servir de support pédagogique, d’outil d’alignement terminologique dans les échanges inter-équipes, ou encore de base de réflexion pour des spécifications techniques ou des appels d’offres intégrant des exigences HDR.

Un glossaire… mais pas que

Deux particularités rendent ce glossaire unique :

• Une organisation logique plutôt qu’alphabétique : les termes sont présentés dans un ordre structuré, permettant une lecture linéaire. Le document peut ainsi se lire comme un guide d’introduction au HDR, avec une montée en complexité progressive des notions.

• Une approche bilingue pensée pour la compréhension : chaque terme est présenté en français et en anglais. L’objectif n’est pas de forcer une traduction, souvent absente dans la pratique professionnelle, mais de proposer des explications claires dans les deux langues, en tenant compte des usages réels.

Les définitions sont volontairement rédigées dans un langage accessible, sans formalisme mathématique, afin de rester utiles à un large public. Plusieurs illustrations accompagnent les termes pour aider à visualiser les concepts.

Contenus et exemples

Le glossaire est organisé en plusieurs chapitres, suivant une progression logique conçue pour guider le lecteur pas à pas à travers les notions essentielles du HDR :

• Bases et fondamentaux : une introduction aux concepts clés nécessaires à la compréhension du HDR, tels que la luminance, la gamme de couleurs (gamut) et les fonctions de transfert.

• Formats HDR : un panorama des principaux formats utilisés en production et en diffusion, avec leurs spécificités techniques et contextes d’usage.

• Conversions : un chapitre dédié à la clarification des différentes conversions entre formats, types de signal ou espaces colorimétriques — souvent sources de confusion.

• Cartographie des organisations professionnelles : une présentation des principales organisations et associations impliquées dans la normalisation ou la promotion des technologies HDR.

Quelques exemples :

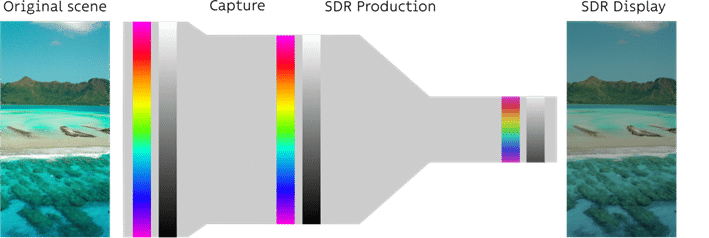

SDR (Standard Dynamic Range) – Plage Dynamique Standard

Les normes de dynamique plus faible du broadcast HD et des écrans d’ordinateur antérieurs au HDR. La fonction de transfert de la caméra (OETF) pour le SDR est définie dans ITU-R BT.709 et ITU-R BT.2020. La caractéristique correspondante du moniteur (EOTF) est spécifiée dans ITU-R BT.1886. Les systèmes SDR ont une capacité de reproduction dans une gamme de luminance limitée par la recommandation ITU-R BT.2035.

HDR (High Dynamic Range) – Plage Dynamique Étendue

Le HDR offre une plus large gamme de contrastes et de luminances que le contenu SDR, ce qui se traduit par une plus grande clarté, notamment plus de détails dans les ombres et les hautes lumières. Le HDR permet également une séparation suffisante des blancs diffus et des hautes lumières spéculaires. Deux fonctions de transfert ont jusqu’à présent été normalisées pour le HDR, comme le définit l’ITU-R BT.2100, à savoir HLG et PQ.

▲Les formats et dispositifs SDR introduisent des contraintes à chaque étape de la chaîne de traitement vidéo, en limitant l’espace de luminance, la dynamique de contraste ainsi que le gamut colorimétrique représentable. À l’inverse, l’HDR est caractérisé par des limitations nettement moins sévères, permettant une représentation plus fidèle de l’amplitude lumineuse et de la richesse chromatique des scènes réelles. © CST

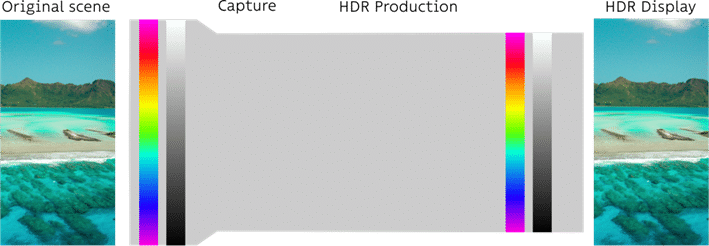

Gamme des couleurs (Colour Gamut)

Représente l’ensemble des couleurs pouvant être perçues (par la vision humaine), capturées (par un appareil de prise de vue, par exemple) ou reproduites (comme par un moniteur). Une gamme de couleurs est définie par ses primaires (généralement trois, mais il peut y en avoir davantage) et son illuminant (point blanc), chacun spécifié par ses coordonnées de chromaticité x, y. Les gammes sont couramment visualisées comme des zones dans un diagramme de chromaticité, tel que le CIE 1931 ou le CIE 1976 (u’, v’), plus uniforme du point de vue perceptif. Dans ces représentations, l’ensemble des couleurs visibles correspond à la courbe extérieure en forme de fer à cheval, tandis que la gamme apparaît comme un polygone (souvent un triangle) inscrit à l’intérieur.

Bien que cette représentation en deux dimensions soit répandue, il est important de noter qu’une gamme de couleurs complète est en réalité tridimensionnelle, car elle inclut également la luminance. En ce sens, il est plus juste de considérer la gamme de couleurs comme un volume dans un espace colorimétrique prenant en compte à la fois la chromaticité et la luminance.

▲La forme en fer à cheval représente les couleurs visibles, tandis que les triangles représentent deux gamuts colorimétriques d’affichage. © CST

Une initiative CST

Une initiative CST

Ce glossaire a été élaboré par un groupe de travail dédié dans le département Broadcast de la CST, dans la continuité des actions de veille, de formation et de partage des bonnes pratiques techniques menées par la commission.

Il s’inscrit dans les efforts de la CST pour accompagner les mutations technologiques du secteur, en fournissant aux professionnels des outils concrets, pratiques et adaptés aux réalités de terrain.

Comment le consulter ?

Le glossaire est disponible sur le site de la CST.

Une base vivante

Ce glossaire n’est pas figé. Il a vocation à évoluer, à s’enrichir avec les retours de terrain, les évolutions de la terminologie, et les nouvelles problématiques techniques. Vos suggestions sont les bienvenues pour améliorer ou compléter ce référentiel.

Tania Pouli, co-représentante du département Broadcast de la CST

Demandez le lien pour télécharger le Glossaire HDR

Articles récents